常見問題

周末去哪兒 走進紅色永安:風展紅旗如畫—三明景點大全

發布時間:2024-11-22 22:44

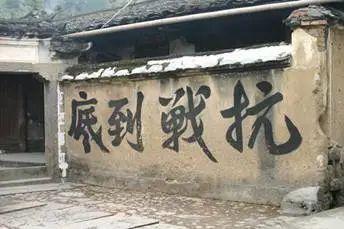

永安,中國三大抗戰文化中心之一,中國《北上抗日宣言》在此發表,東南半壁文化人士在這里薈萃,這里的一磚一瓦、一紙一筆,都見證著偉大。

抗戰時期,福建省政府從福州內遷永安,作為戰時省會達七年半(1938年5月——1945年10月)之久。近40個省級機關部門在永安辦公,一批員、文化名人、愛國進步人士云集于此,留下了許許多多的歷史遺址、革命文物、經典故事。

永安抗戰舊址群被公布為第七批全國重點文物保護單位、級抗戰遺址、遺跡名錄單位、入選《全國紅色旅游經典景區名錄》。

“永安抗戰舊址群”內含福建省國民政府辦公舊址——永安文廟、臺灣部舊址——復興堡、福建省國民政府衛生處舊址——萃園、福建省高等舊址——上新厝、最高閩浙贛分庭舊址——材排厝、福建省教育廳職員舊址——棋盤厝、福建省高等檢察署舊址——團和厝、福建省交通驛運管理處舊址——大夫第、福建省教育廳廳長鄭貞文居住舊址——燃藜堂、革命烈士羊棗被捕處——渡頭宅、臺灣部委員林鋆居住舊址——劉氏祖屋、福建省教育廳辦公舊址——劉氏宗祠等12處舊址,分布在永安市區、吉山村和文龍村三個地方,建筑占地面積約3萬平方米。

中國工農紅軍北上抗日先遣隊公園位于小陶鎮內,占地面積10000㎡,建筑面積2140㎡,展廳面積1000平方米,由紅色文化廣場、北上抗日先遣隊陳列展廳、培訓研學基地、游客服務中心、停車場五部分構成,全景式展示北上抗日先遣隊的征戰歷程,特別是在福建、三明蘇區的革命歷史,突出展示北上抗日先遣隊為中國革命作出的貢獻。

安砂鎮于1985年被福建省民政廳認定為革命老區鎮,安砂鎮內紅色文化資源豐富,包含安砂區蘇維埃政府舊址、紅軍渡口、錢廩山戰斗遺址、安砂赤衛隊隊部遺址、安砂革命烈士陵園等紅色遺址,是永安重點打造的紅色印記旅游片區。

安砂區蘇維埃政府舊址:1934年4月,紅軍獨立七團進駐安砂后,為配合主力部隊攻打永安,紅七團遵循古田會議精神,按照中革軍委在瑞金葉坪會議的要求,成立了永安砂區蘇維埃政府,下轄曹田、水碓、石碧三個鄉蘇維埃政府,這是土地革命時期,永安成立最早,堅持最久的蘇維埃政權。是福建省老區革命遺址,永安市重點文物保護單位,愛國主義教育基地。

紅軍渡口:位于安砂村龍江路壩下。1932年1月,紅十二軍三十六師就在安砂村渡口大敗敵軍盧興邦一個營的兵力。1934年7月初,為確保北上抗日先遣隊等主力部隊渡過九龍溪,紅七團在安砂區蘇維埃政府賴福順配合下,將全村赤衛隊員、農會群眾紛紛動員起來,拆床板,卸門板用于紅軍鋪設寬2米多,長100余米的渡口浮橋。紅軍橋搭建完成后,紅一軍團、少共國際師等多支紅伍,在完成矮嶺阻擊戰和籌糧籌款任務后,通過此橋將物資運回蘇區。北上抗日先遣隊也通過此橋,開赴抗日前線。此后,老百姓就把這里稱紅軍渡口,把當時的浮橋稱紅軍橋。

馬洪紅軍標語博物館位于永安市洪田鎮馬洪村,是省史教育基地,三明市愛國主義教育基地,由原“少共國際師指揮部舊址—逢源堂”和“戰時紅軍醫院舊址—作求堂”等革命遺址改造升級而成。也是全省首個實體性紅軍標語博物館,保留有紅軍標語、漫畫300余條和紅軍戰壕等革命遺跡,具有實體性、現場性、原真性等特點,是承載著中國革命和優良傳統的“生動教材”。

霞鶴村原名蝦蛤村,是抗戰時期著名左翼作家黎烈文創辦的改進出版社所在地。 霞鶴村位于永安市西南部的九龍溪畔,海拔僅160米,是全鎮海拔最低的村,因為當地人靠水吃水,盛產魚蝦蛤蜊而得名。土名為役鋪村,1998年更名為霞鶴村。如今,可謂村如其名,這里的風景美麗如云霞,古樹成蔭,翠竹搖曳,處處充滿自然野趣,人們的生活悠閑似野鶴。

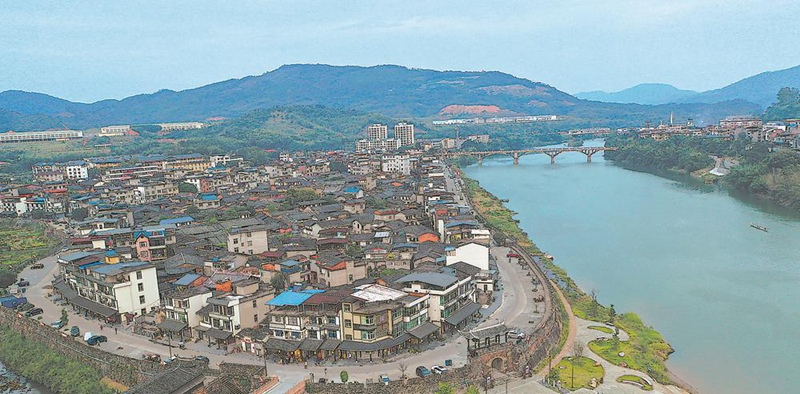

貢川鎮古名“貢堡”,集古老的城墻、屋宅、橋梁、寺廟、祠堂、水井、巷道于一體,被譽為三明最有特色的明代古城。圖源:福建日報

貢川古鎮是中國歷史文化名鎮、AAA級旅游景區。古稱“發口”“掛口”,唐開元二十九年(公元741年),時任朝廷御史中丞陳雍攜子定居開發,距今已有1270多年的歷史。因宋朝新科探花陳瓘以“發口草席”進貢朝廷,宋神宗下旨改名“貢川”。貢川古鎮歷史遺存豐富,建筑類型眾多,有古城墻與城門、還有民居、宗祠、廟宇、廊橋、商會會址等,結構合理,特色鮮明,是閩中建筑文化的重要組成部分。紅軍古城墻戰斗遺址、筍幫公棧紅軍聯絡站舊址、機垣楊公祠農工會舊址等寶貴的紅色遺址群。古城墻是貢川規模最大的古建筑,也是當年紅軍三進貢川英勇戰斗的地方。

來源:福建日報、清新福建 文旅之聲、永安市文體和旅游局、綠都三明、三明日報、三明市融媒體中心

導航欄目

新聞中心

聯系我們

聯系人:李

手機:13658489879

電話:0598-8591900

郵箱:59896898@qq.com

地址: 三明市三元區碧桂園247幢2005